Hinweis: Diese Webseite ist für die von Ihnen genutzte Browser-Version nicht optimiert.

Vom Antrag zum Netzanschlussvertrag

Status quo der Batteriespeicheranfragen 2024

12.11.2025 - Batteriespeicher spielen eine wichtige Rolle für die Energiewende, da sie die schwankende Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne ausgleichen. Sie speichern Strom, wenn reichlich produziert und er daher preiswert ist und geben sie geben ihn wieder ab, wenn der Strom durch hohe Nachfrage oder geringe Produktion teuer ist. Dadurch können sie die Strommärkte stabilisieren, die Energieversorgung sichern und eine effizientere Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien ermöglichen.

Der Markt für Batteriespeicher befindet sich derzeit in einer dynamischen Entwicklungsphase – zahlreiche Projekte werden geplant, gebaut oder erweitert. Mit den hier präsentierten Zahlen möchten wir zur Transparenz beitragen und ein besseres Verständnis für die Entwicklungen im Bereich der Batteriespeicher schaffen. Erstmals werden dabei auch Daten zu Anschlussanfragen auf Ebene der Verteilernetzbetreiber veröffentlicht, zu denen bislang keine umfassenden Informationen vorlagen. Diese neuen Auswertungen ermöglichen einen detaillierteren Einblick in den aktuellen Planungsstand von Batteriespeicherprojekten in Deutschland. Die Informationen beruhen auf den Auswertungen der aktuellen Monitoringerhebung und können systembedingt nur das Jahr 2024 erfassen. Entwicklungen im Jahre 2025 werden zu gegebener Zeit nachzutragen sein.

Aktueller Stand der Anschlussanfragen und -zusagen für Batteriespeicher

Nach Angaben der Netzbetreiber aus der Monitoring-Abfrage der Bundesnetzagentur wurden im Jahr 2024 insgesamt 9.710 Anschlussanfragen für Batteriespeicher ab der Mittelspannungsebene gestellt. Explizit ausgenommen sind hier die Hausspeicher von Privatpersonen. Die beantragten Anlagen weisen zusammen eine geplante Leistung von etwa 400 GW und eine Speicherkapazität von rund 661 GWh auf.

Im selben Jahr befanden sich zudem rund 4.200 Anfragen im Prüfprozess. Diese Batteriespeicher weisen eine Gesamtleistung von etwa 274 GW und eine Speicherkapazität von rund 326 GWh auf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sowohl die im Prüfprozess befindlichen als auch die bereits genehmigten Anfragen teilweise aus den Vorjahren stammen können. Die Zahlen sind daher getrennt zu betrachten.

Zum Verständnis: Die Leistung beschreibt, wie viel Strom ein Batteriespeicher zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeben oder aufnehmen kann – ähnlich wie die Öffnung eines Wasserhahns, die bestimmt, wie schnell Wasser fließt. Die Kapazität hingegen gibt an, wie viel Energie insgesamt gespeichert werden kann – vergleichbar mit der Größe des Wassertanks. Eine hohe Leistung ermöglicht also eine schnelle Energieabgabe, während eine große Kapazität bestimmt, wie lange der Speicher Strom liefern kann.

Zu beachten ist, dass unter den Anfragen zahlreiche Projekte mehrfach eingereicht wurden. Projektentwickler stellen häufig für dasselbe Vorhaben mehrere Anschlussanfragen an unterschiedlichen potenziellen Standorten, um ihre Realisierungschancen zu erhöhen. Erhält ein Projekt mehrere Zusagen, wird in der Regel jedoch nur ein Standort umgesetzt, sodass ein erheblicher Teil der Anfragen voraussichtlich nicht realisiert wird.

Ob ein Batteriespeicher ans Netz angeschlossen werden kann, hängt von vielen Faktoren ab – unter anderem von den technischen Anschlussbedingungen, der verfügbaren Netzkapazität sowie dem Ergebnis der Netzverträglichkeitsprüfung durch den zuständigen Netzbetreiber. Da eine Zusage zugleich ein Angebot zum Abschluss eines Anschlussvertrags darstellt, liefert die Anzahl der genehmigten Anschlussanträge ein besseres Bild hinsichtlich der Realisierungswahrscheinlichkeit der Projekte. Dennoch darf eine Anschlusszusage nicht mit einer Realisierung gleichgesetzt werden. Die Anschlusszusage verpflichtet nur den Netzbetreiber. Im Jahr 2024 wurden rund 3.800 Anschlusszusagen erteilt. Diese zugesagten Batteriespeicher verfügen zusammen über eine Leistung von etwa 25 GW und eine Speicherkapazität von rund 46 GWh.

Die Anschlussanfragen und erteilten Anschlusszusagen verteilen sich wie folgt auf Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber:

Zum Vergleich: Laut Marktstammdatenregister sind derzeit 921 Batteriespeicher mit einem Anschluss ab der Mittelspannungsebene in Betrieb. Diese Anlagen verfügen über eine Nettonennleistung von rund 2,3 GW und eine Speicherkapazität von etwa 3,2 GWh. Würden allein die im Jahr 2024 genehmigten Projekte realisiert, entspräche einer Vervielfachung gegenüber dem aktuellen Bestand.

Praktische Einordnung der Batteriespeicherleistung

Um die Bedeutung der genannten Zahlen greifbarer zu machen, lohnt sich ein Blick auf einige anschauliche Vergleichsbeispiele.

Ein durchschnittlicher deutscher Haushalt weist eine Dauerlast von etwa 0,4 kW auf (≈ 3.500 kWh / 8.760 h). Batteriespeicher, die bereits über eine Anschlusszusage verfügen, könnten mit ihrer Gesamtkapazität von 46 GWh somit die gesamte Stadt München – rund 750.000 Haushalte – für rund sechs Tage vollständig mit Strom versorgen (750.000 × 0,4 kW = 300 MW → 46 GWh / 0,3 GW ≈ 153 h ≈ 6,4 Tage).

Batteriespeicher bei Solarspitzen

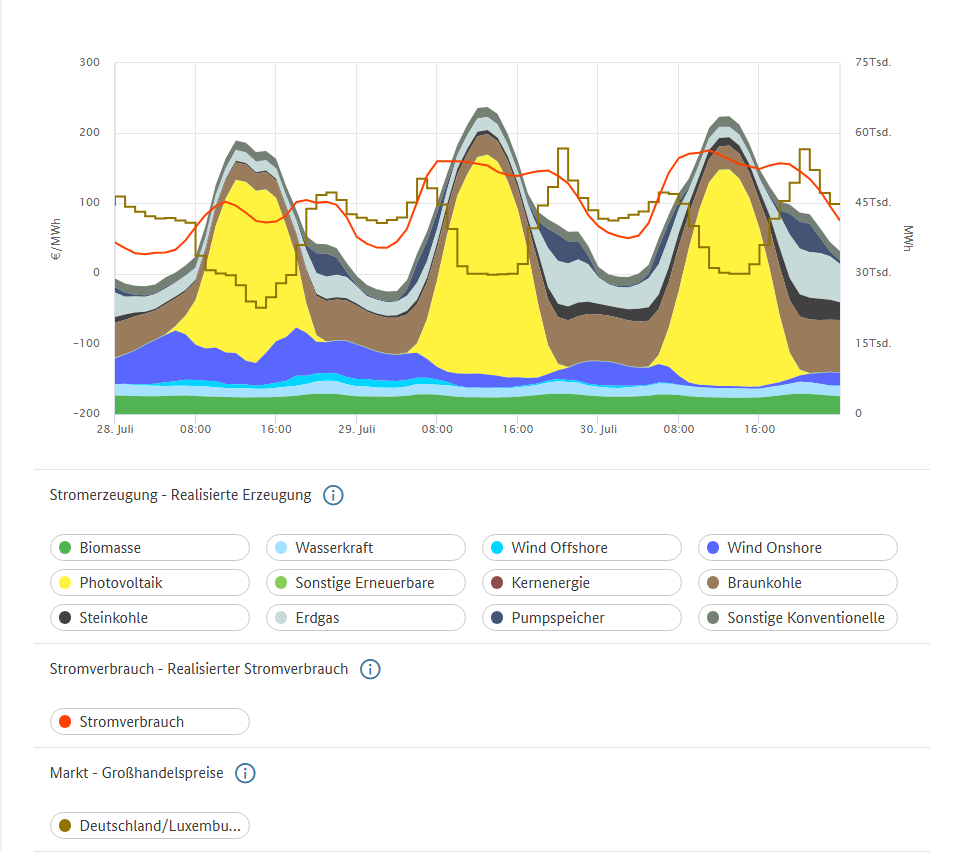

Wie stark solche Speicher das Stromsystem entlasten können, zeigt sich an Tagen mit außergewöhnlich hoher Einspeisung aus erneuerbaren Energien. Am 29. Juli 2024 wurde zwischen 13 und 14 Uhr in Deutschland die höchste Einspeisung aus Photovoltaikanlagen des Jahres gemessen – rund 47 Gigawattstunden (GWh) Strom.

Zwischen 10 und 17 Uhr wurde die Netzlast – also der gesamte Stromverbrauch innerhalb Deutschlands – durch die Stromproduktion aller Erzeugungsarten übertroffen. Der Anteil der Photovoltaik an dieser Gesamtproduktion war in diesem Zeitraum besonders hoch: Im Mittel konnten die Solaranlagen rund 69 Prozent der Netzlast in Deutschland decken.

In diesen Stunden war das Stromangebot größer als die inländische Nachfrage. Die Folge: Die Großhandelspreise für Strom sanken stark – in fünf der sieben Stunden sogar in den negativen Bereich. Das bedeutet, dass Stromerzeuger teilweise Geld zahlen mussten, um ihren Strom am Markt abgeben zu können. Ursache hierfür ist das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage an der Strombörse: Wenn zu viel Strom eingespeist und zu wenig verbraucht wird, fallen die Preise – bis hin zu negativen Werten, die dann zusätzliche Nachfrage bewirken und so Erzeugung und Verbrauch wieder in Ausgleich bringen.

Auf Grundlage der bereits genannten Gesamtkapazität von rund 46 GWh an zugesagten Batteriespeicherprojekten lässt sich abschätzen, welches Potenzial diese Anlagen bieten könnten. Wären diese Speicher vollständig einsatzbereit und in das Stromnetz integriert, hätten sie an diesem Tag etwa 76 Prozent der über der inländischen Last liegenden erzeugten Strommenge aufnehmen können. Betrachtet man nur die Stunden mit negativen Preisen (zwischen 11 und 16 Uhr), hätten die Speicher sogar rund 86 Prozent der übermäßigen Stromproduktion aufnehmen können.

Zwischen 13 und 14 Uhr lag der Stromgroßhandelspreis bei –2 €/MWh. Eine vereinfachte Modellrechnung unter starken Annahmen verdeutlicht: Würden die Batteriespeicher bei negativen Preisen Energie aufnehmen, hätte bereits rund ein Fünftel der genehmigten Speicherleistung – also etwa 5 GW – ausgereicht, um den Preis in dieser Stunde auf rund 75 €/MWh anzuheben.

Batteriespeicher bei Dunkelflaute

Das Potenzial von Batteriespeichern zeigt sich auch in entgegengesetzten Situationen – an Tagen, an denen nur wenig Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung steht und die Preise stark steigen.

Der höchste Day-Ahead-Strompreis des Jahres 2024 wurde am 12. Dezember erreicht. Zwischen 15 und 19 Uhr – den typischen Abendstunden mit hohem Stromverbrauch – war die Erzeugung aus erneuerbaren Energien besonders gering. Infolgedessen stiegen die Strompreise deutlich an und überschritten 600 €/MWh. Zwischen 18 und 19 Uhr erreichten sie sogar 936 €/MWh.

In diesen Stunden betrug die Differenz zwischen Erzeugung und inländischem Verbrauch insgesamt 57,7 GWh, die folglich durch Importe gedeckt wurde. Wären die genehmigten Batteriespeicher zu diesem Zeitpunkt vollständig geladen gewesen und hätten ihren Strom ausgespeichert, hätten sie mit ihren 46 GWh rund 80 Prozent dieser Differenz zwischen deutscher Erzeugung und Verbrauch ausgleichen können.

Die Auswertung der aggregierten Gebote an der EPEX Spot zeigt, dass schon eine zusätzliche Flexibilität von wenigen Gigawatt in der Stunde mit einem Strompreis von 936 €/MWh ausgereicht hätte, um den Preis deutlich – um mehrere Hundert Euro pro Megawattstunde – zu senken. Unter der Annahme, dass ein Fünftel der genehmigten Batteriespeicher mit einer Leistung von 5 GW ab einem Strompreis von 100 €/MWh ausspeichern, würde der Preis in der betrachteten Stunde unter sonst gleichen Bedingungen – wie z. B. unveränderter Nachfragekurve, fehlenden Marktreaktionen oder ohne grenzüberschreitende Effekte durch Market Coupling – auf etwa 160 €/MWh sinken.

Wirkung auf die Strompreise und das Gesamtsystem

Wenn die von den Netzbetreibern bereits genehmigten Speicher tatsächlich im Netz aktiv wären, ließe sich die Zahl und Dauer von Phasen mit negativen Strompreisen deutlich verringern. Denn Batteriespeicher reagieren auf Preissignale: Sie laden, wenn die Preise niedrig sind (bei hoher Erzeugung und geringem Verbrauch), und entladen, wenn die Preise wieder steigen.

Diese Arbitrage-Geschäfte sorgen dafür, dass in Zeiten hoher Erzeugung – insbesondere aus erneuerbaren Quellen wie der Photovoltaik – zusätzliche Nachfrage entsteht. Die gespeicherten Energiemengen erhöhen dann zwar die Belastung der Netze, wirken aber einem Überangebot an Erneuerbarer Erzeugung und deren Abregelung mangels Nachfrage entgegen. Speicher stabilisieren die Preise, weil die Differenz zwischen Erzeugung und Verbrauch kleiner wird.

In späteren Stunden, wenn weniger Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung steht, können die Speicher die zuvor gespeicherte Energie wieder ins Netz einspeisen. Besonders in Phasen einer sogenannten Dunkelflaute, also bei gleichzeitig geringer Wind- und Solarstromerzeugung, leisten sie damit einen wichtigen Beitrag: Durch das Ausspeichern in Zeiten hoher Preise wird zusätzliches Angebot bereitgestellt, was extreme Preisspitzen dämpft und die Versorgung stabilisiert. Auf diese Weise tragen Batteriespeicher sowohl zur Versorgungssicherheit als auch zur Preisstabilität bei und unterstützen die effiziente Integration von Solar- und Windstrom in das Energiesystem.